Premessa. Ho sempre specificato di non essere e di non volermi considerare uno storico nel senso rigoroso del termine; però, ogni tanto, è bene raccontare un po' anche la Storia, quella che non ammette rielaborazioni frammiste a fantasie. Ed è per questo che se ne devono specificare chiaramente le fonti. Per me consistono, oltre che in alcuni racconti diretti di famiglia, nel vecchio e straordinario volume “Come Eravamo”, formato circa una quarantina d’anni fa da una serie di dispense pubblicate dal quotidiano “Il Tirreno”, a cura della sua redazione elbana. Casualmente, poi, sul contenitore in rete, “Mucchio Selvaggio”, ho ritrovato un bel po’ di fotografie relative, alcune delle quali riporto qui. Ovviamente, poiché di Storia si tratta e non di storie, chi volesse segnalarmi imprecisioni, correzioni e/o integrazioni me le segnali, direttamente (Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.) oppure in un commento. Tutto questo valga anche come mia personale forma della “Giornata del Ricordo”.

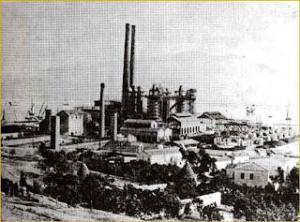

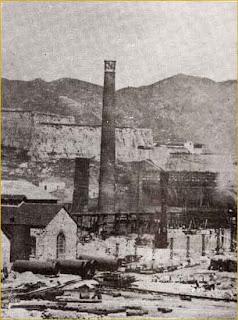

Poco più di cento anni prima della Thyssen Krupp, il 27 agosto 1907, le acciaierie di Portoferraio erano oramai in piena attività produttiva. Lo erano da quasi cinque anni; la prima pietra del nuovo complesso industriale era stata posata nel 1901, nell'area delle vecchie saline di San Rocco. Nell'Isola del Ferro era stato deciso, così com'era già avvenuto a Piombino, dall'altra parte del canale, di cominciare a fabbricar l'acciaio; a Genova, nel 1899, era stata costituita la “Elba Società Anonima di Miniere e Altiforni”. Nel 1902 erano stati montati i gasometri; alla fine dello stesso anno iniziò la produzione, la prima in Italia con il processo di fusione Bessemer.

In una zona di saline, frutteti e case coloniche era venuto su un orrendo stabilimento con gli altiforni e due enormi ciminiere, proprio di fronte alle fortificazioni medicee; Portoferraio, e tutta l'Elba, oramai avrebbero accolto con quel panorama.

Ma era un panorama che significava lavoro per tutti gli elbani, e non soltanto per loro: negli anni più floridi arrivavano lavoratori da tutta Italia, e persino dalla Corsica. Un'autentica rivoluzione sociale per l'Elba, vissuta per secoli ripiegata su se stessa nonostante il lustro e la fama datale dal breve regno di Napoleone; da un giorno all'altro, si ritrovò popolata di amiatini, di sardi, di lombardi, liguri, napoletani, emiliani. Fino ad allora, i "lombardi" erano stati soltanto i lavoratori stagionali; un mio zio acquisito, P.B., vi era arrivato con la famiglia all'età di due mesi, da Robbio Lomellina in provincia di Pavia.

Dall'antico nome latino dell'isola, quello ricordato già da Virgilio nell’Eneide assieme ai suoi trecento combattenti, prese nome anche lo stabilimento; si chiamò “Ilva”. Ma che sull'isola, fin dalla più remota antichità, si lavorasse il ferro lo si vede anche dal suo ancor più antico nome greco, Αἰθαλία, che probabilmente vuol dire “scintillante”; oppure, com'ebbe a intitolare l'ammiraglio Antonio De Giacomo un suo oramai introvabile libretto, “l'Isola dei Mille Fuochi”, o ancora - secondo una meno lirica e più recente traduzione "la Fuligginosa".

Comunque, fumi e “scintille” che avevano colpito la fantasia degli antichi, dovevano essere proprio i fuochi delle primitive fornaci dove si fondeva il ferro, luci viste dal mare nel buio della notte; ed è per questo che intere generazioni di traghetti in servizio nel canale si chiamano Aethalia.

All'inizio del XX secolo, Portoferraio (o, come si usava scrivere allora, Porto Ferrajo) diventa una città industriale; sembra la fine della miseria per la città e per tutta l'isola. I contadini si fanno operai e vengono a contatto con altri lavoratori arrivati da realtà che più diverse non si possono immaginare; nascono le prime tensioni sociali, il primo associazionismo, il sindacalismo. Si formano i quartieri popolari attorno a via Carducci e a Carpani; nasce un proletariato urbano. Quando si costituisce la prima Camera del Lavoro dell'Elba, nel 1904, la maggioranza va immediatamente all'anarco-sindacalismo. La paga dell'operaio, relativamente all'epoca, è decente; il lavoro, però, è massacrante e pericoloso. Le norme di sicurezza sono pressoché inesistenti.

All'Ilva, poi, si producono soltanto i materiali grezzi, da inviare poi ad altre acciaierie per l'ulteriore lavorazione. Dal punto di vista tecnologico, gli esperti dicono che, nonostante l'innovativa fusione Bessemer, si tratta di uno stabilimento nato già vecchio; la concorrenza adopera tecniche più all'avanguardia, più complete. Ma Portoferraio beneficia comunque della grande spinta alla siderurgia data dalle guerre coloniali italiane, prima di tutte quella in Libia del 1911; lo stesso anno in cui muore Pietro Gori al secondo piano del neo-gotico Palazzo dei Merli, affacciato sulla Darsena Medicea, poi totalmente distrutto dai bombardamenti degli Alleat del 19 Marzo 1944. Una copia manoscritta di Addio a Lugano (il testo goriano più popolare), è tuttora conservata presso l'archivio comunale. Ma all'Elba si vedono in quegli anni i padri nobili dell'anarchismo italiano, a cominciare da Errico Malatesta.

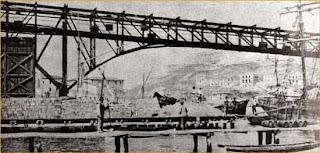

Con gli stabilimenti, Portoferraio e l'isola tutta vivono un periodo di relativo benessere; o, perlomeno, escono da una fame di secoli. Completati gli stabilimenti e avviata la produzione, viene costruito un ponte Hennin per il trasporto dei carrelli dell'acciaio dalla fabbrica fino all'imbarco; si trovava, più o meno, dove ora attraccano i traghetti davanti al Grattacielo. In una foto, sotto al modernissimo ponte Hennin si vede però un cavallo; all'interno dello stabilimento, i trasporti più faticosi e pesanti si fanno ancora con robusti cavalli da tiro e coi carri.

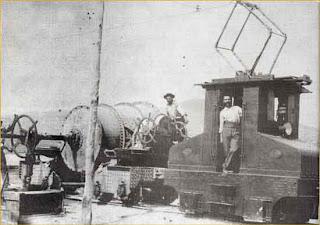

La città si espande, per la prima volta nella sua storia, oltre le mura; se nel 1890 aveva poco più di 3000 abitanti, nel 1911 ne ha già quasi diecimila (in pratica, poco meno di quelli attuali). In un'altra foto si vede invece un altro mezzo utilizzato per i trasporti all'interno dello stabilimento, un carrello elettrico dalla forma bizzarra che tirava dei piccoli vagoni; gli operai lo chiamavano “La Mariannina”, forse perché ricordava, in maniera non certo lusinghiera, le forme di una qualche donna ferajese. In seguito si usarono addirittura delle locomotive a vapore e furono costruiti dei binari: gli unici treni che siano mai stati visti all'Elba.

Niente fu mai acquisito a buon mercato. Quanto costasse quel poco di prosperità, e quanto costasse avere un padronato, Portoferraio e l'Elba lo vide quasi immediatamente. Quella mattina del 27 agosto 1907, ad esempio. Uno dei nuovi altiforni, all'improvviso, si spacca. La ghisa liquida sfonda la camicia come burro e entra a contatto con l'acqua delle vasche di raffreddamento; esplode ogni cosa. Tra i lavoratori si contano tre morti e 59 feriti; tutta la città si accalca ai cancelli dello stabilimento, disperata. L'esercito dei morti e dei feriti sul lavoro che è sempre in marcia, senza fermarsi mai. Il giorno dopo, sui muri di Portoferraio, si legge un'espressione mai vista prima sull'isola: “Sciopero generale”. Viene fatto; poi si ricomincia a lavorare. Non si può fare altro. Guerre, padroni e fascismi vogliono acciaio su acciaio.

Prezzi da pagare, per tutti. Per la mia famiglia, che ha anch'essa un morto in quello stabilimento: mio nonno materno. Un altro incidente; come risarcimento toccò una mesata “straordinaria” di lire quattrocentoundici, tanto perché non si dica che una vita non ha un prezzo ben preciso. Quello era il prezzo in vigore agli Stabilimenti nell'anno 1935, quando avvenne il fatto; mia madre, cioè sua figlia, non aveva nemmeno due anni all'epoca. Lei non si è mai ricordata di suo padre, e per me un nonno non è mai stato altro che poche fotografie sempre più ingiallite, custodite in una vecchia scatola di metallo nel canterano di casa.

Prezzi da pagare, per tutta l'isola. Stabilimenti che producono acciaio a fini bellici sono obiettivi militari primari, e attirano sull'Elba tutti i bombardamenti di questo mondo. Cinquant'anni di storia, di scontri, di formazione di una coscienza di classe, di morti, di racconti, di cazzottate fra gli operai e i marinai inglesi che portavano il carbone, vengono cancellati nel 1944 dalle bombe dell'aviazione Alleata. I quartieri popolari formatisi attorno alla fabbrica sono duramente colpiti; il 16 settembre 1943, gli Stukas tedeschi faranno il resto, abbattendo mezza Portoferraio. Ottantadue anni fa; pochi giorni dopo toccherà al piroscafo Sgarallino, silurato da un sottomarino inglese, lo HMS Uproar, davanti a Nisportino. Delle 334 persone a bordo, fra passeggeri ed equipaggio, se ne salvarono solo quattro.

Gli Stabilimenti sono completamente distrutti, sventrati, morti. Nel dopoguerra si parla di ricostruirli, ma non viene giudicato realizzabile. Il 1° maggio 1945, cinque giorni dopo il venticinque aprile, il primo corteo libero che celebra la ritrovata Festa del Lavoro sfila tra le rovine degli stabilimenti e di Portoferraio intera.

Il 1° agosto 1948 l'Ilva suona la campana: chiusura definitiva della fabbrica, smantellamento e licenziamento degli oltre mille dipendenti. Gli operai occupano quel che ne rimane, ma è tutto inutile nonostante la lotta sindacale senza quartiere e dei violenti scontri. L'Elba ripiomba nella miseria, nell'arrangiarsi, nei campi e negli orti; mentre già sbarcano da qualche traghetto rugginoso e malandato delle persone che, passata Portoferraio semidistrutta, si addentrano in una specie di paradiso incontaminato che i loro successori, poi, contamineranno.

Riccardo Venturi