La maggior parte delle isole abitate del mondo vivono una situazione paradossale: sono habitat con una elevata biodiversità ma sono anche degli hotspot dell’estinzione. Le isole sono gli ecosistemi più vulnerabili in termini di perdita di specie endemiche. Una biodiversità che è spesso la sola vera ricchezza di territori a volte remoti e proteggerla meglio è una priorità perché le isole possano adattarsi ai cambiamenti ambientali e climatici. Lo studio“Global correlates of terrestrial and marine coverage by protected areas on islands”, pubblicato su Nature Communications da un team di ricercatori francesi, britannici e australiani che hanno realizzato un database mondiale per 2.323 isole abitate, dimostra che la metà di queste isole non ha nessuna area protetta – né a terra né a mare – e che «Questa assenza di protezione dipende sia dal clima che dalla diversità culturale, dalla densità umana e dal livello di sviluppo».

La protezione della biodiversità si basa soprattutto sulla creazione di aree protette terrestri e marine e su degli obiettivi internazionali condivisi, come quelli della Convention on biological diversity, che alla prossima conferenza delle parti in Cina proporrà di proteggere il 30% della superficie marina e terrestre del pianeta entro il 2030, obiettivo già assunto dall’Unione europea nella nuova Direttiva Biodiversità. Ma i ricercatori francesi del Centre pour la biodiversité marine, l’exploitation et la conservation (MARBEC – CNRS/Université de Montpellier/IRD/Ifremer) che hanno guidato lo studio pubblicato su Nature Communications fano notare che «L’estensione della protezione degli ecosistemi insulari a livello planetario resta sconosciuta» e sottolineano che «Se dobbiamo migliorare la protezione della biodiversità terrestre e marina dei territori insulari, questi sforzi devono essere realizzati sulla base di una conoscenza dei fattori socio-economici e ambientali che possono promuovere o frenare l’attuazione di nuove aree protette. Questo implica un approccio multifattoriale su vasta scala che non è ancora stato realizzato».

Sono queste constatazioni che hanno portato il team di ricerca internazionale a iniziare a realizzare un database mondiale per stimare l’estensione globale delle aree protette marine e terrestri nelle isole. Per prima cosa, gli scienziati hanno identificato tutte le isole abitate situate a meno di 10 Km dal continente più vicino, con una superficie minima di 10 km2 e una superficie massima 2.166.000 km2 (La Groenlandia, la più grande isola del mondo). Dopo, per ognuna delle 2.323 isole così censite, hanno quantificato la superficie terrestre e marina attualmente considerata area protetta. E’ così che hanno potuto stimare: l’estensione mondiale e l’eterogeneità della copertura delle aree protette terrestri e marine delle isole; la percentuale di isole che hanno aree protette; la percentuale di isole che attualmente raggiungono il 30% di aree protette.

I ricercatori francesi dicono che questo lavoro dimostra che «In media , le isole sono più coperte da aree protette della copertura globale, ma con una grande eterogeneità: se in media sono protette il 22% delle superfici terrestri e il 13% delle aree marine insulari, la metà delle isole censite non dispone di nessuna area protetta».

Un’eterogeneità della protezione insulare che per i ricercatori si spiega con un insieme di fattori socio-economici e ambientali tra i 16 presi in esame nei modelli utilizzati. Ma se alcuni di questi fattori emergono logicamente dai modelli, come i fattori climatici e geografici, e altri riflettono chiaramente i vincoli socio-economici esercitati sulla creazione di aree protette (basso sviluppo economico, alta demografia), i ricercatori dimostrano che «La diversità culturale ha una relazione positiva con il livello di impegno per proteggere i territori terrestri e marini delle isole». Insomma, la monocultura economica e la scarsa dinamicità insulare in una comunità insulare non favoriscono la protezione dell’ambiente. E gli esempi non mancano nemmeno in Italia, dove troppo spesso l’Istituzione di aree protette a terra e a mare hanno trovato – e trovano ancora – ostacoli nei pregiudizi della politica locale».

I ricercatori francesi sono convinti che «Questo lavoro iniziale ci permetterà di esplorare più in dettaglio l’eterogeneità dello sforzo di protezione, in particolare di identificare e analizzare i socio-ecosistemi insulari che funzionano meglio o peggio rispetto alle aspettative del modello. Ci auguriamo di poter evidenziare e dissociare le condizioni per il successo strutturale di quelle che potrebbero essere trasposte da un socio-ecosistema insulare a un altro».

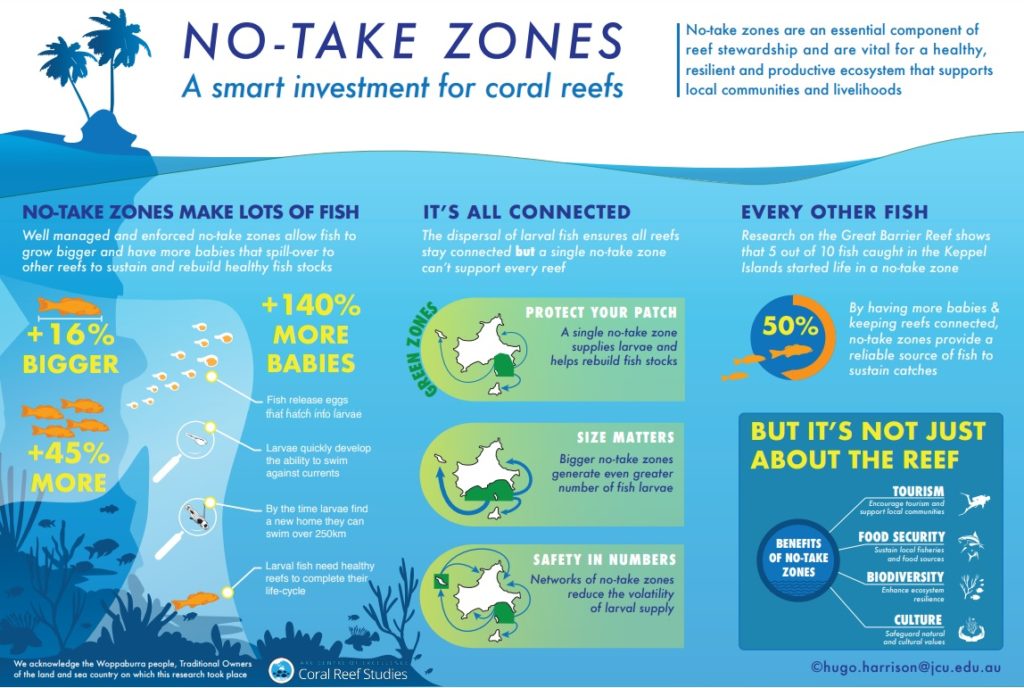

Un esempio viene da un altro studio, “A connectivity portfolio effect stabilizes marine reserve performance”, pubblicato recentemente su Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America (PNAS) da un team di ricercatori australiani e sauditi che affermano che «Un “portafoglio” di aree protette no-take (dove si può entrare, nuotare e fare immersioni, ma è vietata la pesca) all’interno di parchi marini come la Grande Barriera Corallina può aiutare a proteggere popolazioni ittiche sostenibili.

Il principale autore dello studio sugli effetti delle riserve marine, o zone di divieto di pesca, sulle popolazioni ittiche, Hugo Harrison dell’ARC Center of Excellence for Coral Reef Studies della James Cook University (Coral CoE), spiega che «Il Great Barrier Reef Marine Park ha istituito reti di zone no-take . “Un “portafoglio” di queste aree protette può aiutare a collegare le barriere coralline e, in definitiva, fornire quantità più affidabili di pesce in un ecosistema». Quindi con ricadute positive su pesca e turismo.

Secondo Harrison, «Le zone no-take – le zone chiuse alla pesca -, agiscono da sole come preziose fonti di pesce per le barriere coralline vicine. Queste aree sostengono più pesci, che quindi producono un numero ancora maggiore di giovani pesci. Ma il numero di avannotti che sopravvivono e dove finiscono varia notevolmente di anno in anno. Queste fluttuazioni possono essere volatili e incerte».

Un altro autore dello studio, Michael Bode della Queensland University of Technology, sottolinea che «I nostri risultati sono paragonabili a un saggio investimento delle vostre risorse. Se metti tutti i tuoi soldi in un tipo di azione e poi il valore dell’intero settore crolla, anche tutto il tuo investimento andrà in crash. Investendo in una varietà di azioni è possibile tamponare o attenuare la volatilità del mercato e mantenere comunque un prezioso portafoglio. Il nostro studio dimostra che le aree marine protette sono come gli stock finanziari: se investi in più riserve più piccole invece di concentrare tutti i tuoi sforzi in un’unica grande riserva, garantisci un approvvigionamento stabile di pesce sia ai pescatori sportivi che a quelli commerciali». Insomma, non è necessario istituire grandi riserve integrali o vietare sempre al loro interno immersioni e transito, ma è meglio fare più zone no-take all’interno delle più ampie Aree marine protette.

Gli autori hanno monitorato più di 1.500 giovani pesci utilizzando tecniche di “fingerprinting” del DNA. Poi i giovani pesci sono stati ricondotti all’interno di una rete di 4 riserve marine dalle quali erano stati prelevati. E’ così che hanno scoperto che «ogni riserva era una fonte importante ma variabile di giovani pesci. Tuttavia, nel suo insieme, la rete di riserve ha generato una fonte affidabile di prole per ricostituire gli stock ittici sfruttati nelle barriere coralline circostanti.

Harrison fa notare che da due importanti rapporti internazionali che illustrano il netto declino del mondo naturale, il Living Planet Report 2020 e il Global Biodiversity Outlook 5, emerge che «I governi di tutto il mondo non sono riusciti a raggiungere nessuno degli Obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite sulla conservazione della biodiversità. Per arginare la perdita di habitat naturali, nel 2010 si erano impegnati ad espandere le riserve naturali del mondo nel 10% delle aree costiere e marine entro il 2020. Sebbene le aree oceaniche protette siano triplicate negli ultimi dieci anni, gli obiettivi rimangono ben al di sotto della raccomandazione di una protezione di almeno il 30% raccomandata dall’International union for conservation of nature (Iucn)».

Recentemente l’Iucn ha anche recentemente pubblicato linee guida sulla protezione della connettività e dei “corridoi” all’interno degli ecosistemi, che sono essenziali per habitat naturali sani, per la conservazione e l’adattamento ai cambiamenti climatici e Bode evidenzia che «Mantenere i corridoi tra le aree protette è facile da immaginare nel regno terrestre, ad esempio in un ambiente forestale dove gli animali possono muoversi liberamente tra le aree. Ma è molto più difficile nel regno marino, dove i percorsi di connettività tra gli habitat sono difficili da prevedere. Non possiamo mantenere “corridoi” nei territori marini della barriera corallina, quindi abbiamo bisogno di altri meccanismi per garantire la connettività attraverso questi “portafogli”, come facciamo sulla Grande Barriera Corallina».

Harrison ha concluso: «C’è un urgente bisogno di ulteriori discussioni sul valore delle reti di riserve marine, sia a livello locale che internazionale. La nostra ricerca è un tempestivo promemoria sul valore delle reti marine nella protezione non solo della biodiversità, ma anche delle industrie, incluso il turismo e di milioni di persone a livello globale i cui mezzi di sussistenza dipendono da ecosistemi sani».

greenreport.it