3. Da Zitto e nuota! - Il veliero Cavodurno

La barca si chiamava «Cavodurno».

Il nome sembra un po' strano, ma ha tutta una storia alle spalle.

I vecchi marittimi del paese (nonni e bisnonni degli attuali) non avevano molta dimestichezza per le lingue. Viaggiavano molto e facevano viaggi avventurosi e lunghi, su navi a vela e sulle prime a motore. Trovarsi in una tempesta con quelle barche ai confini del mondo, in luoghi sempre ritenuti tempestosi e pericolosissimi, non dove¬va essere uno scherzo.

Uno dei luoghi più rinomati in tal senso, pronunciato sempre con rispetto da chi di mare se ne intendeva, era Capo Horn, estrema punta dell'America del sud, sotto la Terra del Fuoco.

Capo Horn, pronunciato dai bisnonni marittimi, era diventato Capo d'Horn, poi (chissà perché) Cavo dorn, e, attraverso i nonni e la loro generazione, «Cavodurno». Ecco il perché del nome della barca. Nell'intendimento del costruttore (Almiro, cognato di Pieraugusto e fratello di Liana) il nome aveva la sottintesa intenzione di significare che la barca avrebbe potuto con facilità e senza problemi doppiare Capo Horn.

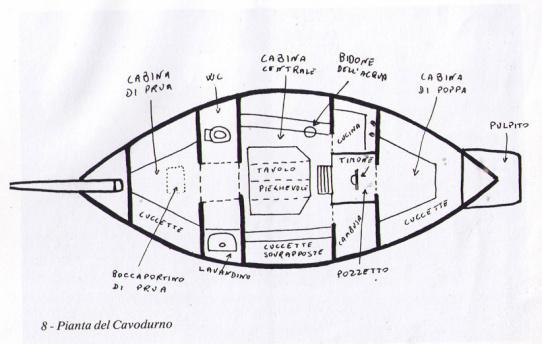

Almiro, ovviamente, era marittimo. Il suo lavoro però non era quello di costruire barche: la costruzione della barca rientrava, diciamo così, negli hobbies. C'è chi costruisce barchette da mettere nelle bottiglie e altre, più grosse, da mettere sul tavolo del soggiorno o in libreria: lui aveva scelto la costruzione di una barca lunga oltre sedici metri e pesante dodici tonnellate, con otto posti letto, tre cabine, cucina, cambusa, bagno, soggiorno; il tutto sottocoperta. Sopra, spiccavano due alberi lunghi quattordici metri che ospitavano ben sei vele dai nomi complicati: dato che non sono marittimo ricordo solo quella che si chiama «cavallina», anche se non sono mai riuscito a capirne il perché, e quella che si chiama «uccellina» (ma questo, pensai, forse era dovuto al fatto che quella vela era riservata agli uccellini di passag¬gio, anche se io stesso ero molto perplesso su questa spie-gazione che mi ero data).

Queste sei vele erano, diciamo così, ufficiali, titolari; ce n'erano poi altre due, a quanto pareva, che invece erano avventizie, supplementari, precarie (immaginai che non fossero regolarmente denunciate o assicurate o, quanto meno, che fossero abusive ed entrassero in funzione solo in caso di sciopero delle vele titolari). Il nome di una delle due era «scopamare» (l'altra non ricordo come si chiamasse). Il nome di questa vela mi incuriosiva alquanto e chiesi spiegazioni: «La scopamare», mi dissero, «è una vela quadra che si può aggiungere sulla varea del trevo sia a dritta che a manca». Siccome ero rimasto in silenzio guardando fisso chi aveva parlato, la cosa fu interpretata come una richiesta di ulteriori spiegazioni:

«Si chiama scopamare perché quando c'è molto vento e la barca è molto, molto inclinata, questa vela struscia sul mare».

Mi considerai abbondantemente appagato, cercai di rimuovere l'immagine dalla mia mente, e distolsi lo sguardo. Comunque un crampo allo stomaco accompagnò la fugace visione dí un veliero paurosamente inclinato sull'acqua.

Se c'è una cosa che mi manda in bestia, sono i linguaggi di categoria, corporativi, quando questi vengano usati davanti ai «non addetti ai lavori».

Quando sono in barca vicino a dei marittimi mi sembra di essere un deficiente. Tutto quello che ho imparato in decenni di studi indefessi si rivela inutile o errato. La destra diventa dritta, il davanti diventa prua o proravia, a seconda dei casi (non ho mai capito quali), le corde diventano cime o sagole o sartie o drizze o scotte o stralli, a seconda di dove stanno in quel momento, o dell'uso che se ne fa. Ma non riesco, e credo che non ci riuscirò mai, a capire un marittimo quando è in barca. Il fatto credo che vada attribuito a una situazione psicologica: quando uno parla con uno straniero o è all'estero sa che deve parlare quella lingua, sta attento, all'erta, fa ricorso a tutte le sue forze per concentrarsi su quello che deve capire o dire. In barca, con amici della stessa lingua, anzi dello stesso paese, si sta rilassati, tranquilli, certi di potersi intendere tra uomini simili. Così, quando uno ti chiama per nome e ti dice, in perfetto italiano: «Per favore, passami quella drizza», resti come un cretino, senza sapere più che cosa fare. Sono fermamente convinto che molte tragedie successe in mare potevano essere evitate se i marittimi avessero parlato chiaro.

La costruzione del Cavodurno, mi dissero, aveva richiesto oltre tre anni e mezzo di tempo. Almiro aveva lavo¬rato da solo, nei ritagli di tempo, con mezzi artigianali, caserecci, nel retro del giardino di casa, ove aveva eretto, sempre da solo, un capannone di ondulina. Aveva usato un trapano, un seghetto portatile Black and Decker, e un'enorme catasta di legname. Non aveva schemi o progetti davanti: aveva fatto tutto a mente, tutto rigorosamente di solido legno, fidandosi della sua lunga esperienza e passione per il mare. Con una tenacia fuori del comune si era così dedicato a quest'opera ciclopica incredibile per un uomo solo ed era riuscito a portarla a termine.

Man mano che la barca cresceva, in giardino, anche il piccolo capannone di ondulina cresceva con lei. Almiro si era guadagnato il soprannome di «quello che si costruisce la barca».

Per ragioni economiche non aveva potuto disporre di materiale di prima scelta, e una buona parte delle cose proveniva da barche in demolizione o dal riassettamento di oggetti scartati da altri.

Il motore, per esempio, pare venisse dall'insieme di due camion abbandonati al cimitero delle auto. Di due motori, scartando un pezzo e utilizzandone un altro, ne era stato fatto uno. Alla mia domanda se ci fosse stato qualche problema nel suo funzionamento, mi fu risposto che non c'erano problemi, perché il Cavodurno era una barca essenzialmente a vela: avremmo acceso il motore solo nei rari momenti di calo del vento. Era più bello, mi fu detto, si andava più veloci, si risparmiava carburante e non avremmo avuto la noia di ascoltare il rumore del motore, che pare fosse piuttosto accentuato.

Il fatto di andare a vela confesso che mi attraeva un po'. Già mi vedevo, sulla distesa azzurra del mare, con le sei vele spiegate, sul ponte inclinato a 45 gradi, reggermi alle corde (o come si chiamassero in quel caso) mentre mi gustavo tutta l'ebbrezza marina, con la faccia protesa al sole. Infinite volte avevo visto scene simili alla televisione o al cinema: sembrava che protagonista se la godesse un mondo a stare in quella posizione. Mai una volta, prima di questo viaggio, mi era passato per la mente che stare per più di tre minuti in quella posizione, con il ponte così inclinato, doveva essere una fatica enorme. Senza contare il fatto che se per un crampo o una necessità qualsiasi dovevi mollare la presa, finivi difilato a mare. Mare che, stando alle immagini, era liscio come l'olio o al massimo con qualche rughetta tipo pelle d'elefante, mentre il vento aveva una forza tale da far quasi capovolgere la barca.

Non vorrei che qualcuno, leggendo quanto scritto fi¬nora, pensasse che non amo il mare o le barche. Se involontariamente ho dato quest'impressione la correggo, o meglio, la puntualizzo. Mi piace il mare, e molto anche. Amo star a guardare le onde che si frangono con violenza sugli scogli, standomene saldamente seduto su un grosso scoglio irraggiungibile dalle onde. Questa è la mia idea del mare. L'idea di stare chiuso in anguste cabine, magari per giorni e giorni perché fuori piove o tira troppo vento, con tutto ciò che ti circonda che oscilla con te senza una pausa, mi mette addosso una tale agitazione da farmi star male al solo pensiero.

Continua...

Gianfranco Panvini