Da tempo immemore l’essere umano ha cercato di illuminare l’area intorno a sé quando è buio, iniziando con il metodo più ovvio, ovvero il fuoco. Curiosamente, proprio il fuoco è rimasta l’unica soluzione fino poco più di cento anni fa, sebbene il suo uso sia stato nel tempo ottimizzato passando nel corso dei secoli dai semplici falò alle lampade ad olio e alle candele di cera. Per far meglio si dovette infatti aspettare l’avvento dell’energia elettrica e il lavoro congiunto di scienziati esperti sia di questa nuova materia che di chimica [1].

Come sempre nell’evoluzione scientifica, si partì da piccoli prototipi “da laboratorio” in grado di dimostrare un certo principio di funzionamento e per vedere le prime lampadine in commercio si dovette attendere fino agli anni intorno al 1920.

Non deve stupire se i primi tentativi di illuminazione elettrica riguardarono le così dette lampade ad arco, poiché le esperienze più vicine in natura erano i lampi e i fulmini. Disporre quindi di una sorta di “fulmine permanente” fra due elettrodi sembrava un’ottima soluzione. Per riuscire nell’intento furono utilizzati due elettrodi in carbonio (solitamente grafite, la stessa delle mine dei lapis) che posti vicini innescano appunto un arco molto luminoso (Figura 1).

Figura 1. A sinistra il disegno di progetto di una delle prime lampade ad arco e a destra un prototipo storico in cui si nota che per facilitare l’innesco dell’arco l’elettrodo in grafite è appuntito.

Le prime lampade ad arco erano libere cioè non erano contenute in un’ampolla. Questo causava due problemi: (i) le scintille che di tanto in tanto l’arco produce erano pericolose per innescare incendi e (ii) l’ossigeno presente nell’aria causava un veloce consumo degli elettrodi. L’utilizzo di un’ampolla di vetro intorno ai due elettrodi risolse entrambe le questioni. Si osservi tuttavia che l’ampolla non è mai stata a tenuta stagna, nuova aria poteva fluire al suo interno ma ciò bastava per avere una combustione più lenta rispetto a quella di elettrodi liberi.

Questo tipo di lampada ha tuttavia il problema intrinseco del consumo degli elettrodi (per incendiare il plasma fra essi serve il carbonio che viene prelevato costantemente da essi). Ciò nonostante, prima di poter disporre di soluzioni migliori, le lampade ad arco furono utilizzate anche per l’illuminazione stradale e il “sostitutore di elettrodi” divenne persino una professione!

L’idea di confinare un certo volume intorno all’elemento che emette luce fu di ispirazione per i successivi progressi [2]. Ma la vera svolta si ebbe quando al sistema ad arco si riuscì a sostituire una tecnologia molto diversa, basata sul riscaldamento di un filamento per mezzo della corrente elettrica.

In queste lampadine la luce viene emessa perché il sottile filamento percorso da corrente elettrica si surriscalda a tal punto da emettere luce. Questo effetto, noto come “radiazione termica”, è in realtà presente in ogni corpo a temperatura superiore allo zero assoluto, ma nella quasi totalità dei casi la radiazione emessa è talmente poco intensa e a frequenze lontane dalla luce visibile che quei corpi non possono certo essere usati come lampadine. Occorre infatti superare i 525 gradi centigradi per osservare emissione di luce visibile da un corpo.

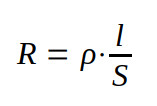

Erano gli anni in cui James Prescott Joule capì che anche il miglior conduttore offre pur sempre una certa resistenza al passaggio delle cariche elettriche, per quanto piccola, e che questo produce calore (l’effetto prende il nome dal suo scopritore). Nacque così un certo fermento nel trovare un materiale in grado di scaldarsi così tanto da emettere luce ma con la condizione di non fondersi o distruggersi. Quello che fu chiaro dall’inizio, grazie al da poco scoperto “Effetto Joule” e agli studi sulla resistenza elettrica, era che quel materiale avrebbe dovuto essere relativamente lungo e molto sottile, infatti la resistenza R si può esprimere come:

dove ρ è una costante che dipende dal materiale detta ‘resistività’, l è la lunghezza del filo ed S la superficie della sua sezione, sicché per avere R grande si può intervenire con S piccolo (poiché è a denominatore) e/o con l grande (perché è a numeratore). Più è elevata la resistenza, maggiore è il calore generato e, ove il materiale sia adeguato, la luce emessa. Ecco perché anche nelle lampadine moderne e anche negli elementi riscaldanti di forni e fornaci elettriche vediamo sempre un filamento sottilissimo ma pluri-avvolto, come in Figura 2:

Figura 2. Elemento riscaldante di un forno per ceramica che, come avviene per la lampadina, ha una elevata resistenza elettrica e quindi un marcato “effetto Joule”.

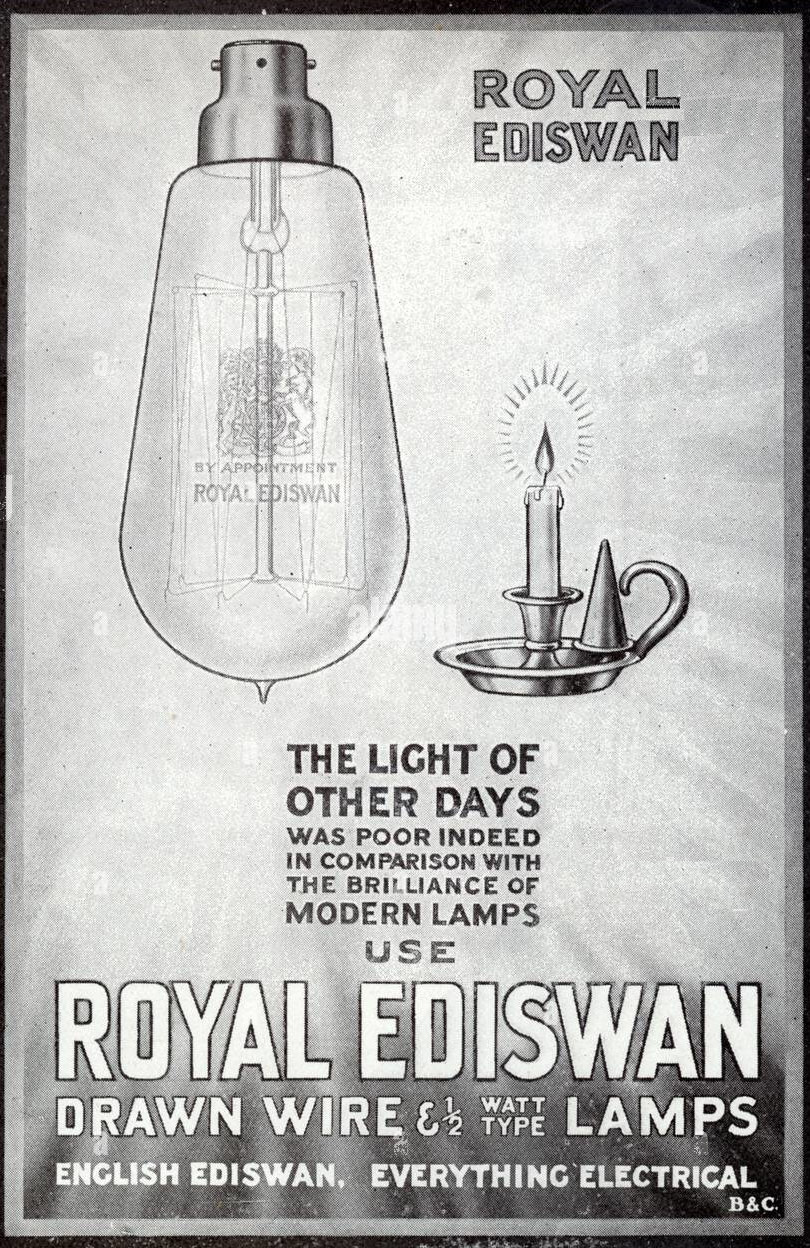

Dopo alcuni tentativi di filamenti al platino, funzionanti ma costosi, due famosissimi scienziati di nome Joseph Swan e Thomas Edison riuscirono ad ottimizzarne sia il materiale che la forma, dopo intensi studi svolti in gran parte indipendentemente l’uno dall’altro e perfino con una certa, dotta rivalità. Ma quando in gioco ci sono persone intelligenti invece di stolti interlocutori la storia ha un lieto fine e così i due finirono per unire gli sforzi e i rispettivi ritrovamenti fondando la prima compagnia in grado di produrre e commercializzare lampadine, la mitica “Edison & Swan United Electric Light Co. Ld.”, accorciata in “Ediswan” (Figura 3). La compagnia fu un virtuoso esempio: Swan usava filamenti troppo grandi nei propri prototipi, ma aveva meglio ottimizzato il globo contenitore, Edison si era maggiormente concentrato sul filamento e sul sistema completo di illuminazione, pensando anche a un modo pratico per collegare e rimuovere le lampadine. Pur riconoscendo ad Edison il merito principale di aver progettato il sistema completo di illuminazione, le prime lampadine commerciali nacquero solo grazie alla confluenza di entrambe le esperienze in un unico progetto.

L’ampolla di vetro proteggeva l’utente da sicure scottature ma aveva soprattutto una funzione chimica: la ridotta presenza di Ossigeno al suo interno manteneva il riscaldamento del filamento costante e ne allungava il tempo di vita (oggi i bulbi sono addirittura sotto vuoto o riempiti con gas inerte).

Figura 3. Storica locandina pubblicitaria della Ediswan, che rimarca il passaggio dall’illuminazione a candela a quella a lampadina.

Da allora la geniale lampadina è diventata simbolo di “idea” e anche Walt Disney ha voluto celebrare Edison creando il personaggio dell’immagine di copertina, non a caso chiamato Edi, aiutante di Archimede.

Oggi tre sono le tipologie di lampadine, distinte in base al sistema di generazione della luce: ad incandescenza, alogene e a fluorescenza. Le prime sono dirette evoluzioni di quelle della Ediswan, con un filamento migliorato, che oggi è in Tungsteno. Questo elemento era ovviamente già noto ai tempi di Edison e Swan, ma di difficile lavorazione per ragioni squisitamente tecnologiche che solo con il tempo sono state superate e che allora ne preclusero l’utilizzo.

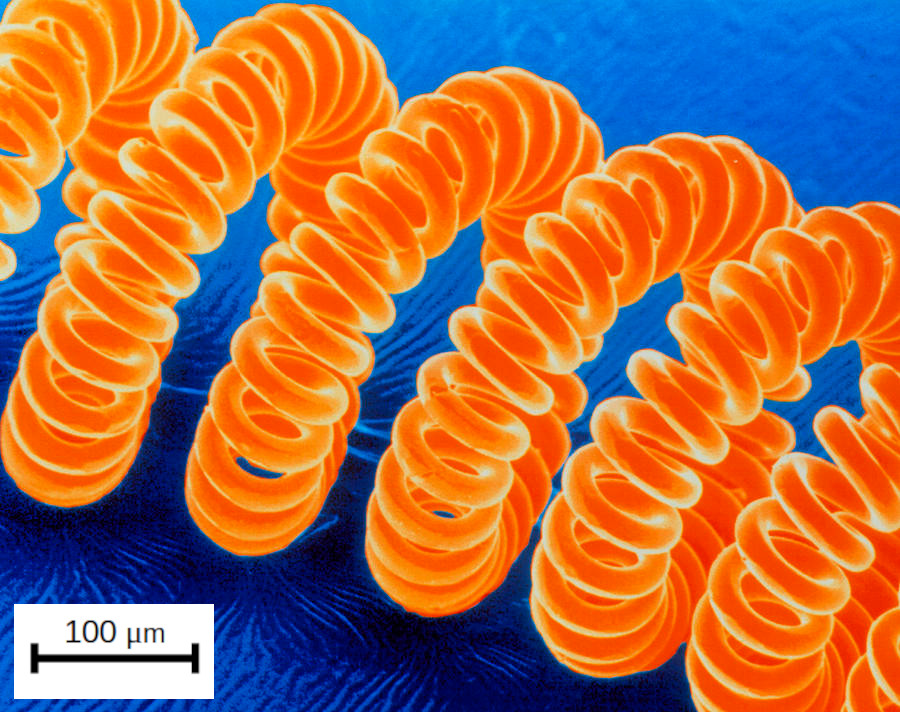

La Figura 4 seguente mostra un’immagine al microscopio elettronico di un moderno filamento di tungsteno. Questa tecnica microscopica è necessaria per poter osservare bene un filamento di così piccolo diametro. Una prima elica è nuovamente avvolta in un’elica più grande ...grande si fa per dire vista la scala riportata in figura. La ragione del filo piccolo e del super-avvolgimento è rispettivamente avere una sezione piccola e una lunghezza del filo grande, per ottenere una conseguente resistenza sufficientemente alta secondo quanto previsto dalla formula vista più sopra:

Figura 4. Immagine al microscopio elettronico, in falsi colori, di un filamento super avvolto di tungsteno.

Il tungsteno è il materiale ideale per il filamento ad incandescenza, principalmente perché fonde a temperature altissime (più di 3000 gradi centigradi) e quindi può essere riscaldato fino ad emettere luce visibile senza il rischio che si distrugga per fusione. In secondo luogo, più un materiale si riscalda, più la luce che emette è simile alla luce solare diurna. Quindi poter riscaldare il Tungsteno fino a temperature alle quali altri materiali si fondono ne fa il miglior candidato per lo scopo.

La precedente argomentazione contiene sottinteso il principale problema delle lampadine ad incandescenza: solamente il 5% (al più) dell’energia utilizzata per accendere una lampadina viene utilizzato per l’emissione luminosa. Il restante 95% è dissipato come calore ed è questa la principale ragione perché gli illuminatori a LED sono preferibili.

Le lampadine alogene possono essere considerate un’ottimizzazione di quelle ad incandescenza: hanno anch’esse un filamento di tungsteno che però riesce ad operare a più alte temperature grazie ad una “reazione alogena” che ri-deposita sul filamento il tungsteno evaporato aumentando al contempo il tempo di vita della lampadina. Le più alte temperature sono gestite con un involucro di quarzo contenuto nell’ampolla esterna.

Infine le lampade a fluorescenza contengono gas di Mercurio o Argon a bassa pressione. Il campo elettrico all’interno del tubo eccita questi elementi che emettono luce ultravioletta. Per le applicazioni di sterilizzazione di cibi, arnesi o materiali il processo si ferma qui. Quando invece si vuole ottenere una lampada nel visibile, la superficie del tubo viene cosparsa di fosfori che quando colpiti da luce ultravioletta emettono luce visibile.

La seguente Figura 5 mostra i tre tipi di lampadine:

Figura 5. Da sinistra: lampadina a incandescenza, alogena e a fluorescenza.

Di queste lampadine nessuno sa quale richiese i maggiori sforzi di progettazione e di test, ma di sicuro si può affermare che furono davvero grandi e che coinvolsero centinaia di scienziati e tecnici. Se oggi dunque l’utilizzo delle lampadine è soppiantato in molti casi (ma non sempre) da illuminatori a LED per ragioni prettamente economiche, la loro valenza scientifica rimane indiscussa.

Marco Sartore

Riferimenti bibliografici

1. "Switching the Light: From Chemical to Electrical", M. Guarnieri, IEEE Industrial Electronics Magazine. 9 (3): 44–47 (2015). Doi:10.1109/MIE.2015.2454038.

2. "The History of the Light Bulb". Energy.gov. U.S. Department of Energy,

https://www.energy.gov/articles/history-light-bulb